カラスブログ2025年11月16日 山奥の動物たち

ここは標高1000メートルの山深い僻地にある山小屋。この小屋は私の所有物ではないが、年に何度か使わせてもらっている。

付近には寂れた集落がいくつかあるくらいで人は少ない。一番近いコンビニまで徒歩3時間くらいだ。周辺には山と川しかないので、散歩くらいしかすることはない。

これは先週の様子だが、山ではもう紅葉は終わっている。紅葉が残っているように見えるのは、コナラの木に枯れ葉がしがみついている状態だ。11月に入ると朝はマイナス3-5℃なので、麓に比べると冬は早い。

日没後はさらにやることがないので、ここには酒を飲みに来ているようなものだ。

小屋の中は私一人ではない。

こいつが相棒だ。

彼はハツカネズミのミイ太郎くんだ。いったいどこから侵入したのか不明だが、ハツカネズミはわずかな隙間もすり抜けることができるので、どこかに彼専用の出入り口があるのだろう。

普段は誰もいないので、彼はやりたい放題だ。

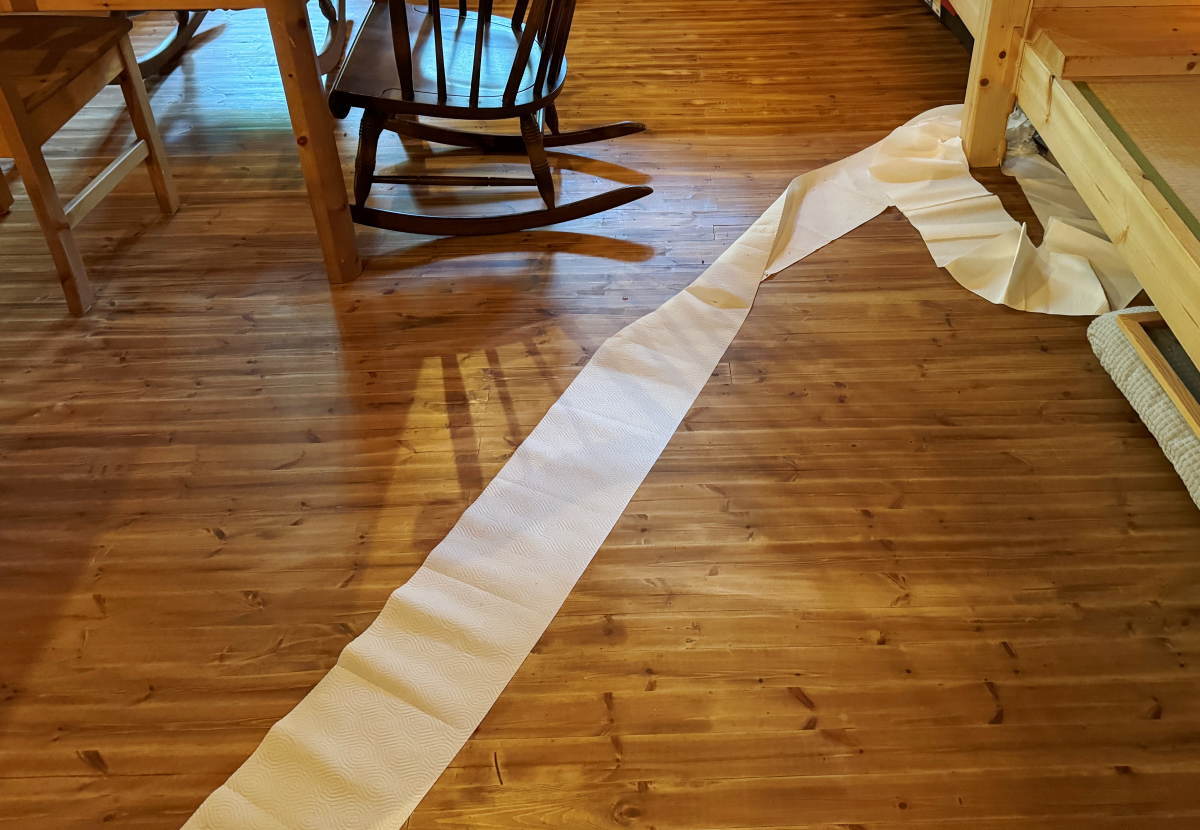

室内に入るとキッチンロールがこのような状態になっていることがある。最初にこれを見たときには何か特殊な現象なのかと思った。原因は、ミイ太郎くんが回し車のようにペーパーを繰り出したようだ。

時にはペーパーを持って走り回ることもあった。

当初はミイ太郎を捕獲して屋外に放り出そうと考えていたが、今は捕獲を諦めた。諦めて受け入れると気が楽になるものだ。

小屋の敷地には獣道があるが、野生動物は基本的に警戒心が強いので出会うことは少ない。時々、木の上にサルを見かけるくらいだ。しかし、動物のフンや足跡はそこらにあるので、多種多様な野生動物が通ることは間違いない。

いま話題沸騰中のクマだが、この周辺にもいる。しかし、ここの場合はクマの住処に人間がお邪魔している状態なので、クマが出るのは当たり前であり、ここで人間が文句を言う筋合いは無いのだ。クマを発見して警察に通報したとしても「あぁ、そうですか、気を付けてね」といわれるだけだろう。

だから、各自で自衛するしかない。

私は散歩するときは腰にクマ鈴、クマスプレー、警棒をぶら下げている。

クマの攻撃は初手が右フックが多いらしい。私がもしクマと出会ったなら、クマの右フックをかわしつつ、この警棒でクマの鼻先を狙ってボコボコにさせていただこうと考えている。

しかし、はりきっているのは私だけのようで、この近所の皆さんはあまりクマを気にしていないようだ。

いずれにしても、周辺にどのような動物がいるのか興味がある。

動物が通りそうなところにセンサーカメラを仕掛けた。これを仕掛けたのは昨年の10月だったので、今はちょうど一年が過ぎたところだ。

カラス小屋のカメラと同じものだが、ソーラーパネルとバッテリー搭載なので電源は不要だ。夜用と昼用のカメラレンズがそれぞれ分かれているので、夜間の撮影に強いタイプだ。

あの二本の木の間を通る動物を狙う。

この一年、ここに来るたびにカメラのSDカードを回収して確認しているが、いつも3日に一回くらいの頻度で動物が写っているだけだ。意外と少ないが、標高が高い急峻な山岳地帯なので、そもそも動物の個体数は少ないようだ。

さてそれでは、一年間撮りためた画像のなかからいくつか紹介しよう。

2024年10月11日 4時39分

カメラを仕掛けて最初に写っていたのはこいつだ。当初はアライグマだと思っていたが、どうやら1kmくらい離れた民家の飼い猫のようだ。

2024年10月11日 10時30分

これはカケスという中型の鳥。この辺では一年を通してみることができる。体格に似合わず非常に騒々しい鳴き声。

ところで、ここではカラスを見かけないのだが、時々遠くでハシブトの鳴き声を聞くことがある。少ないながらカラスも生息しているようだが、ごく少数派のようだ。

2024年10月20日 19時9分

先程のアライグマに似た飼い猫だ。頻繁に写っているので定期的にパトロールしているのだろう、

2024年10月25日 19時9分

「出たっ!!」

特別天然記念物のニホンカモシカだ。うちのヤギより一回り大きい。

右のツノが半分以上欠損しているが、ケンカした程度で折れるものではないから、おそらく崖から転げ落ちるなどした際に折れたのだろう。

2024年11月10日 20時2分

「タヌキだ・・・。」 こんな標高の高い場所にもいるんだな。

2024年11月16日 19時53分

この猫も頻繁に写っているが、これも同じ家の飼い猫だ。数キロ単位で移動しているので、猫は意外と行動半径が広いようだ。

2024年12月15日 15時46分

先程の猫の後ろ姿。不思議なことに、最初のアライグマ猫と同じコースを巡回しているのだ。

2024年12月25日 16時32分

これは右のツノが正常なので、先程のカモシカとは別の個体だ。カモシカは顔立ちがヤギに似ているが、実際に分類上もシカではなくヤギの近縁種だ。

2025年2月15日 0時43分

お馴染みのアライグマ猫。寒さに弱いと思われる猫だが、雪の中でもパトロールをしている。しかも午前0時。

雪が積もると動物の行動も鈍くなるようで、年明けから撮影数は大幅に少なくなった。

2025年2月18日 3時42分

これはイタチ(テンかも?)。

小さい割には狂暴であり自分よりも大きな動物を襲うこともある。

2025年2月25日 20時7分

カメラ前を通り過ぎるキツネ。ここは南斜面なので冬でも雪が溶けることがある。しかし、夜の気温はマイナス10℃くらいまで下がるので動物の数は少ない。

そして、ここまでクマの姿は無し・・・。

2025年3月1日 20時55分

「クマっ!?」 と思ったが、よく見るとカモシカの後ろ姿だ。

3月上旬ならクマはまだ冬眠中だと思うのだが、しかしこの頃、近所ではクマの足跡が目撃されていた。

2025年3月11日 20時16分

ノウサギ。

積雪時にはそこら中にウサギの足跡が見られるので多く生息しているはずだが、カメラに写ったのはこれだけ。おそらくウサギの通る道は限られているのだろう。

2025年4月28日 9時33分

このカモシカは顔面の色が薄いので、前の二頭とは別の個体だと思う。

カモシカは特別天然記念物に指定され絶滅が心配されているのに、ここでは猫と同じくらいの頻度で写っている。山岳地帯を好む動物なのだろう。

2025年5月15日 13時0分

木漏れ日を浴び休憩中のサル。おっさんが道端でタバコを吸っているみたいだ。

2025年6月5日 15時53分

樹上から豪快にジャンプする二ホンリス。このリスは頻繁に写っているので、おそらくこの木を住処にしているのだろう。

2025年6月9日 2時23分

久しぶりに登場した右ツノ欠損のカモシカ。

2025年7月3日 15時45分

びっくりした、「誰だよ・・・。」

ここでは動物よりも人間の方が珍しいのだ。

2025年7月24日 15時12分

お母さんの背中に子ザルが乗っている。

子ザルは生後何カ月なのだろうか?

お母さんにべったり甘えている。

ここで休憩するらしい。

突然、授乳を開始・・・。

そこに子ザルがもう一匹やってきて、お母さんの毛づくろいを始めた。おそらく兄弟だろう。

なにげない一家だんらんのひとときである。

ほのぼのとした光景から一転。

2025年8月18日 4時16分

「ついに出たっ!!」

森の王者、ツキノワグマだ。カメラを仕掛けること10カ月、ようやくクマの姿を捉えた。

先程はカモシカの後ろ姿をクマと見間違えたが、実際にクマを見ると間違えようがない。艶のある深い黒色は独特だ。

「う~ん、強そう。」カモシカよりふた回りくらいデカいうえに、骨格と筋肉が他の動物と違う。

さっきまでは先陣きってクマをボコるつもりでいたが、ちょっと自信がなくなってきた。やっぱり出会わない方向でお願いしたい。

しかし、この時点でカメラの設置から10カ月経っているので、クマの出没頻度としてはかなり低いといえる。

2025年8月20日 5時46分

森の斜面を登って来るのは巨大なイノシシ。この辺りでは最も多い動物とされ私も見たことがあるが、カメラに写ったのは初めてだ。おそらく通る道が限られているのだろう。

「う~ん、デカい・・・。」

こいつも強そうだ。

お母さんの後ろを三匹の子どもたちが一列になって続く。

2025年9月8日 18時44分

猫だと思ったがよく見ると猫ではない謎の動物・・・。

これはいったい・・・?

あぁ、ハクビシンだ。腰から尾にかけての形態が猫とは異なる。

2025年10月8日 21時7分

再び登場、ツキノワグマ。下を向いてゆっくり歩いているので、おそらく食べ物を探しているのだろう。

以上、一年間にわたって撮影した野生動物たちだったが、意外と数は少なかった。山は動物だらけと思うかもしれないが、そもそもこの場所のように急峻な山岳地帯ではサルやカモシカ以外は住み難い地形ということだろう。

いま世間で話題沸騰中のクマについても、カメラに写ったのは一年で二度だけなのでこの場所でのリスクとしては許容できる範囲内と考えている。いずれにしても、クマによって殺された人は年間20人にも満たないわけで、それはスズメバチに刺されて死ぬ人の半分以下である。リスクは恐怖心よりも確率(適切に計算した)で考えるべきだろう。

私はカラスが専門なのでクマ問題に意見する立場ではないのだが、クマの視点で考えると見えてくることがある。

クマ目線でいうと、クマたちが山を下りるのは当たり前だろう。なぜなら、この100年ほどの間に人間は勢力拡大のために土地開発を続け、平らな土地や穏やかな丘陵地、河川敷などの住みやすい土地は全て人間が開発してしまったのだ。それらの場所は本来なら多くの動物たちにとっても住みやすい場所だっただろう。「動物は山に帰れ」といっても動物たちに残された土地は住み難い急峻な山岳地帯だけで、しかも山と山の間は全て人間社会によって寸断されて移動もできない。さらにいうと、その山々も多くは人間の手によって針葉樹林に植え替えられているので、動物たちにとってはエサが乏しいのだ。「野生動物との棲み分けを!」とか、最もらしい理屈をいう人がいるが、この状態では無理があるだろう。野生動物との棲み分けを実現するならば、人口減少にあわせて廃村になった地域は元の自然に戻し、針葉樹林も有史以前の広葉樹林に戻してやる必要があるだろう。いま日本は少子化により適正な人口に戻ろうとしているので、あながち無茶な考えではないと思っている。

もう一ついうと、今のクマ問題は一過性の現象であり、放置しても適当な個体数に落ち着くというのが私の見立てだ。なぜなら、自然界においては食べ物の供給量と動物の個体数は必ず釣り合うようになっている(人間を除く)。町にクマが降りてくる理由は生息地の山にエサが乏しいか、縄張りを追われて降りてくるのだろう。ということは彼らの生息地では得られる食べ物に対して頭数が飽和状態といえるので、先程の法則に従い個体数は自然淘汰されるからだ。その視点で見ると、クマ問題はこのまま放置しても数十年単位で終息すると予想できる。

しかし、町にクマが出ると大混乱に陥るのでそうもいっていられないか・・・。

更新履歴

2025年11月16日 公開

- 2026年2月15日 New!

- 2026年1月25日

- 2026年1月18日

- 2025年12月31日

- 2025年12月14日

- 2025年11月30日

- 2025年11月24日

- 2025年11月16日

- 2025年11月3日

- 2025年10月29日

- 2025年8月24日

- 2025年8月10日

- 2025年7月27日

- 2025年5月25日

- 2025年5月18日

- 2025年5月11日

- 2025年5月4日

- 2025年4月13日

- 2025年3月30日

- 2025年2月23日

- 2025年1月26日

- 2025年1月19日

- 2024年12月21日

- 2024年12月15日

- 2024年12月01日

- 2024年11月24日

- 2024年10月20日

- 2024年9月29日

- 2024年9月16日

- 2024年9月1日

- 2024年8月12日

- 2024年7月28日

- 2024年7月21日

- 2024年7月6日

- 2024年6月23日

- 2024年5月26日

- 2024年5月19日

- 2024年5月6日

- 2024年4月29日

- 2024年4月14日

- 2024年3月24日

- 2024年3月10日

- 2024年3月3日

- 2024年2月12日

- 2024年1月21日

- 2024年1月8日

- 2023年12月31日

- 2023年12月10日

- 2023年11月19日

- 2023年11月12日

- 2023年10月29日

- 2023年10月15日

- 2023年10月1日

- 2023年9月3日

- 2023年8月27日

- 2023年8月20日

- 2023年8月13日

- 2023年7月30日

- 2023年7月16日

- 2023年7月2日

- 2023年6月25日

- 2023年6月11日

- 2023年5月28日

- 2023年5月14日

- 2023年4月30日

- 2023年4月16日

- 2023年4月9日

- 2023年3月26日

- 2023年3月5日

- 2023年2月19日

- 2023年2月12日

- 2023年2月5日

- 2023年1月22日

- 2023年1月15日

- 2023年1月8日

- 2022年12月24日

- 2022年12月4日

- 2022年11月20日

- 2022年10月29日

- 2022年10月23日

- 2022年10月9日

- 2022年9月25日

- 2022年9月11日

- 2022年8月29日

- 2022年8月14日

- 2022年7月31日

- 2022年7月17日

- 2022年7月10日

- 2022年7月3日

- 2022年6月19日

- 2022年6月12日

- 2022年6月5日

- 2022年5月29日

- 2022年5月12日

- 2022年5月5日

- 2022年4月17日

- 2022年4月3日

- 2022年3月21日

- 2022年3月6日

- 2022年2月13日

- 2022年1月30日

- 2022年1月16日

- 2022年1月9日

- 2021年12月26日

- 2021年12月19日

- 2021年11月28日

- 2021年11月21日

- 2021年11月6日

- 2021年10月24日

- 2021年10月10日

- 2021年9月26日

- 2021年9月19日

- 2021年9月11日

- 2021年9月5日

- 2021年8月22日

- 2021年8月1日

- 2021年7月18日

- 2021年7月11日

- 2021年7月4日

- 2021年6月13日

- 2021年6月6日

- 2021年5月30日

- 2021年5月23日

- 2021年4月25日

- 2021年4月11日

- 2021年3月28日

- 2021年3月2日

- 2021年2月21日

- 2021年1月31日

- 2021年1月24日

- 2021年1月17日

- 2021年1月1日

- 2020年12月20日

- 2020年11月29日

- 2020年11月15日

- 2020年11月1日

- 2020年10月17日

- 2020年9月19日

- 2020年9月13日

- 2020年9月6日

- 2020年8月25日

- 2020年8月16日

- 2020年8月9日

- 2020年7月26日

- 2020年7月19日

- 2020年7月12日

- 2020年6月27日

- 2020年6月7日

- 2020年5月24日

- 2020年5月16日

- 2020年5月2日

- 2020年4月26日

- 2020年4月20日

- 2020年4月13日

- 2020年3月30日

- 2020年3月23日

- 2020年3月15日

- 2020年3月8日

- 2020年2月23日

- 2020年2月2日

- 2020年1月26日

- 2020年1月19日

- 2020年1月3日

- 2019年12月29日

- 2019年12月23日

- 2019年12月22日

- 2019年12月15日

- 2019年12月14日

- 2019年11月24日

- 2019年11月17日

- 2019年11月16日

- 2019年11月9日

- 2019年10月26日

- 2019年10月19日

- 2019年10月6日

- 2019年9月29日

- 2019年9月22日

- 2019年9月8日

- 2019年9月3日

- 2019年8月25日

- 2019年8月18日

- 2019年8月12日

- 2019年8月4日

- 2019年7月28日

- 2019年7月20日

- 2019年7月14日

- 2019年6月30日

- 2019年6月23日

- 2019年6月17日

- 2019年6月9日

- 2019年5月26日

- 2019年5月13日

- 2019年5月4日

- 2019年4月29日

- 2019年4月14日

- 2019年4月6日

- 2019年3月31日

- 2019年3月16日

- 2019年3月10日

- 2019年3月3日

- 2019年3月2日

- 2019年2月10日

- 2019年2月9日

- 2019年1月13日

- 2019年1月1日

- 2018年12月30日

- 2018年12月23日

- 2018年12月16日

- 2018年12月9日

- 2018年12月2日

- 2018年11月26日

- 2018年11月18日

- 2018年10月28日

- 2018年10月21日

- 2018年10月14日

- 2018年10月7日

- 2018年9月30日

- 2018年9月24日

- 2018年9月16日

- 2018年8月19日

- 2018年8月11日

- 2018年7月22日

- 2018年7月15日

- 2018年7月14日

- 2018年7月8日

- 2018年7月1日

- 2018年6月24日

- 2018年6月3日

- 2018年5月27日

- 2018年5月22日

- 2018年5月13日

- 2018年5月10日

- 2018年4月28日

- 2018年4月22日

- 2018年4月8日

- 2018年4月3日

- 2018年3月25日

- 2018年3月17日

- 2018年3月11日

- 2018年3月4日

- 2018年2月18日

- 2018年2月3日

- 2018年1月28日

- 2018年1月13日

- 2017年12月31日

- 2017年12月24日

- 2017年12月17日

- 2017年12月10日

- 2017年12月3日

- 2017年11月19日

- 2017年10月30日

- 2017年10月22日

- 2017年10月15日

- 2017年10月3日

- 2017年9月24日

- 2017年9月6日

- 2017年8月6日

- 2017年7月29日

- 2017年7月17日

- 2017年7月16日

- 2017年7月9日

- 2017年7月2日

- 2017年6月25日

- 2017年6月17日

- 2017年6月11日

- 2017年6月5日

- 2017年5月28日

- 2017年5月21日

- 2017年5月13日

- 2017年5月6日

- 2017年4月30日

- 2017年4月23日

- 2017年4月15日

- 2017年4月9日

- 2017年3月26日

- 2017年3月12日

- 2017年3月5日

- 2017年2月18日

- 2017年2月11日

- 2017年2月5日

- 2017年1月29日

- 2017年1月22日

- 2017年1月15日

- 2017年1月3日