カラスブログ2025年8月10日 国道157号線

今年の6月上旬、私は仕事で石川県の某大学に来ていた。せっかくなので現地で一泊し、翌日は観光しようと思う。石川県といえば兼六園とか県立美術館だが・・・、

今回はここ「石川県ふれあい昆虫館」を訪れた。

昆虫館としては規模が大きく立派な建物だ。

玄関先で出迎えてくれるのは巨大なミヤマクワガタ。

館内に入ると、パネル展示による昆虫の生態の解説がある。平日の朝一番ということで他に来客はなく貸し切り状態だ。

「樹木に蝶が群がっている!」

ではなくて、標本を樹木に突き刺すという斬新な展示法である。

自然界の昆虫を再現しているようだが、ちょっと不自然な感じだ。

同じようにライチョウの剥製が展示してある。ジオラマとしての仕上がりは良いと思うが、なぜここにライチョウが?

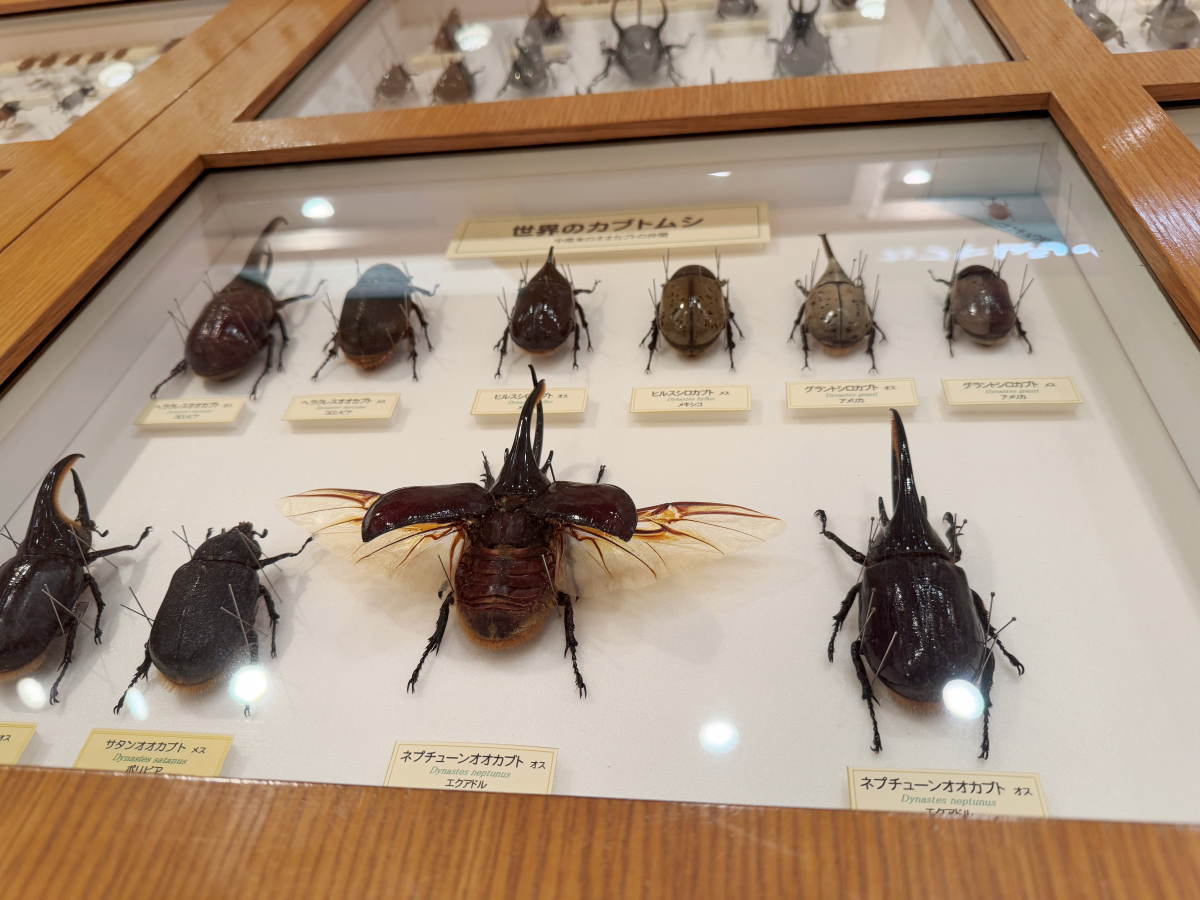

奥に進むと、昆虫の標本がズラリと並んでいる。

標本の数もすごいが標本作製の技術もかなり高い。

インドネシア原産のアオオビハデツヤカミキリ。

日本のカミキリに比べると三倍くらいデカい。

スタッフに「写真を撮ってもいいですか?」と聞いたら「どうぞご自由に」ということだったが、天井のLEDスポットライトが標本箱のガラスに反射するので撮影は非常に難しい。

蝶にしかみえないが、全て蛾だそうだ。確かに、触覚の形状が異なる。飛んでいるところを見たらすぐに識別できるだろう。

5月のブログに登場したアカボシゴマダラもいる。

これを外来種として差別することなく展示しているところに好感が持てる。

モルフォ蝶。羽の光沢は色素ではなく構造色という発色原理なのだ。なぜこのような光沢を放つのか長年研究されてきたが、今世紀に入りようやくその原理が解明されたところだ。

施設の裏庭でミツバチが巣箱ごと生体展示されている。入り口の売店でこの蜂蜜が安価で購入できるのだ。私も購入した。

ものすごい数の蜂を至近距離から観察できる。

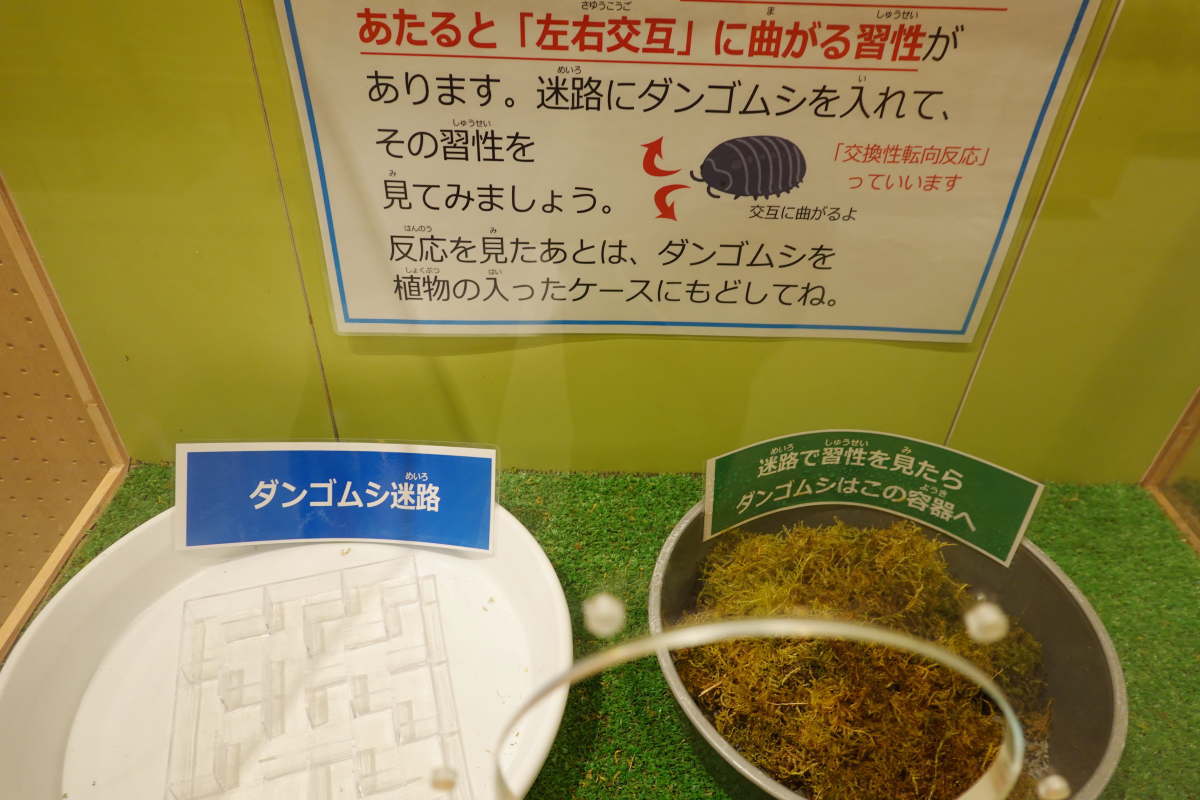

こちらはダンゴムシを拾って左の迷路に入れて反応を楽しむ、という斬新なふれあいコーナーだ。

ゴキブリも展示されていたが、さすがにゴキブリのふれあいコーナーは無かった。ゴキブリを触りたいというニーズがないのだろう。その他、巨大なナナフシやゲンゴロウなど興味深い昆虫が生きたまま観察できる。

さらに奥に進むと、二重のガラス扉を開けた先に広大な温室が広がっていた。

ガラスの向こうは野山が広がっているため、園内は実際以上に広く見える。

ここはただの温室ではない。

無数の蝶がこの空間に乱舞しているのだ。

この写真の中だけでも9匹の蝶がいる。

最初にみた串刺しの標本ではなく生きている。

これらは沖縄のオオゴマダラという蝶だ。

オオゴマダラは日本で最も大型の蝶だが、それが数えきれないくらい園内を飛び回っている。

性格は温厚なようで、人間を恐れることもなく近くに寄って来る。

シャッター速度を調整しないときちんと撮れないが、それ以前に安いコンデジとiPhoneしか持ってこなかったことが悔やまれる。

写真ではうまく伝わらないが、色とりどりの花に無数の蝶が舞う園内は幻想的で、まさに楽園である。

たくさんの花が植えられているが、それらの蜜は蝶たちのエサとなる。

しかし花だけでは足りないのか、このような餌場が設置してある。

蝶たちは花よりもこっちの方が好きなようで、所狭しと群がっている。

これはリュウキュウアサギマダラ。

無数に飛んでいるオオゴマダラに圧倒されて目立たないが、他の種類もいる。

シロオビアゲハ。この温室で飼育している蝶は全て沖縄産のようだ。

ツマベニチョウ。

オオゴマダラの幼虫も展示されていた。この気色の悪い芋虫があのような優雅な姿に変身するという、そこがまた神秘的だ。

屋上からは周辺の景色が楽しめるようになっているが、見えるのは山しかない。

こんなド田舎の山の中にこんなに素晴らしい施設があったとは・・・。

しかも入場料は大人410円。

混雑を避けた方が楽しめるので平日の朝一番がお勧めだ。

さて、まだ昼前だがゆっくり帰ろうと思う。帰りは高速道路ではなく下道で観光地などを巡るのもまた楽しいものだ。

<本日の本編>

~ 国道157号線 ~

若いころの私は貧乏だったのでドライブといえば専ら下道。この辺りの国道もよく通ったものだ。北陸から太平洋側に抜けるルートは山岳地帯が多い。九頭竜湖を通る山深い158号線、白川郷に抜ける156号線、そして飛騨高山に向かう41号線など、どれを選んでも楽しい道のりだ。

しかしこの日、白川郷に抜ける360号線は冬季通行止めが未だに解除されておらず通ることができない(6月上旬時点)。確かに、この地域では今年、ドカ雪に悩まされていた。360号線が通れないおかげで41号線にも抜けられない。

ならば九頭竜(くずりゅう)湖へ、と思ったら158号線は土砂崩れの復旧のめどが立たず、こちらも通行止め。

以前なら土砂崩れなど徹夜作業で修復したものだが、現在は働き方改革が工事現場にまで及び、昔のような無茶な仕事は不可能になったのだ。

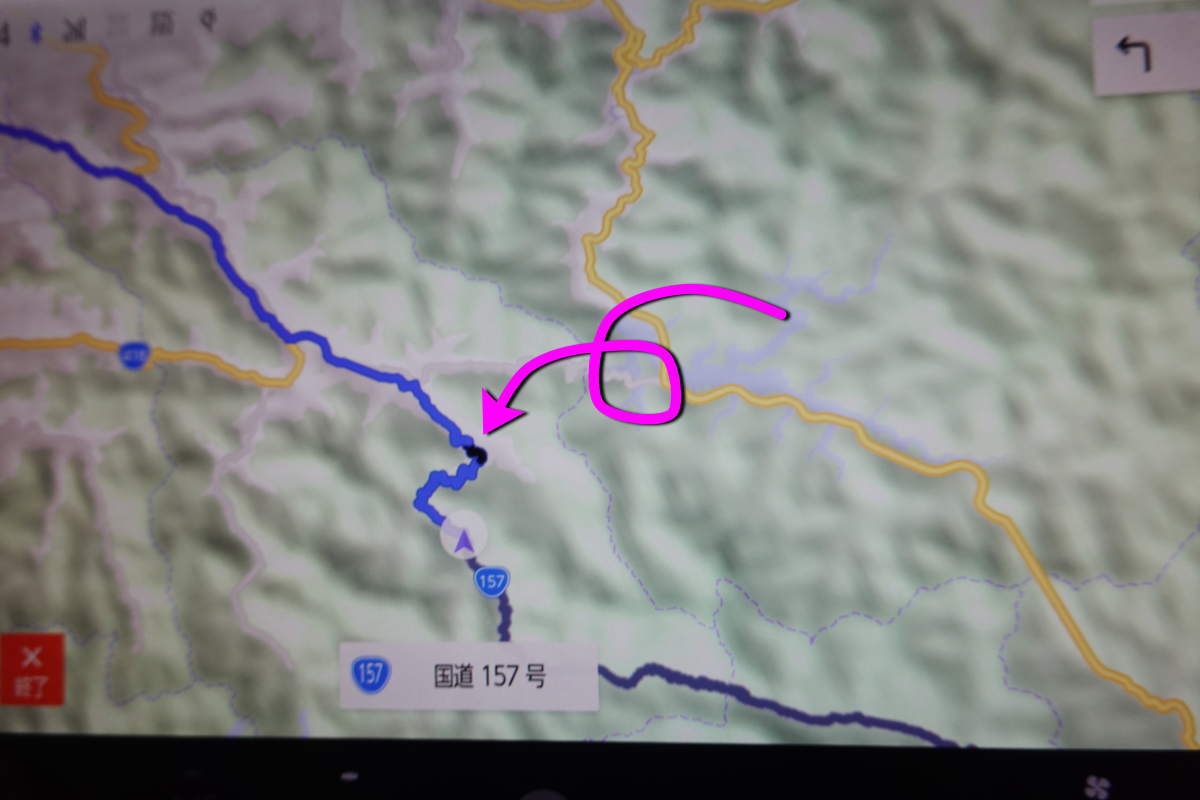

しかたないので、その西側を通る国道157号線を選んだ。この道は私の記憶には無く、おそらく初めて通る道だ。

157号線を南に向かうと、カーナビは交差点のたびに引き返して別のルートを通るように指示してくる。いったいなぜだ? 交通情報を見ても、157号線の通行止め情報はない。カーナビが何か間違った情報を送って来るのだろう。よくあることだ。

山中にひっそりと、しかし大きなダムを見つけた。

「摩耶姫湖」というらしい。

これが摩耶姫らしいが、金ピカの像に作者のセンスの無さを感じる。

よく整備された公園だが平日とあって周辺には誰もいない。

こうして寄り道をしながら楽しむのが下道の良さだ。道の駅に寄ったり、昼は地元の蕎麦を食べることにしよう。

この時の私は、この先に過酷な道のりが待ち受けていることをまだ知らない。

私はあることに気が付いた。

さっきから対向車とほとんどすれ違わないことに。

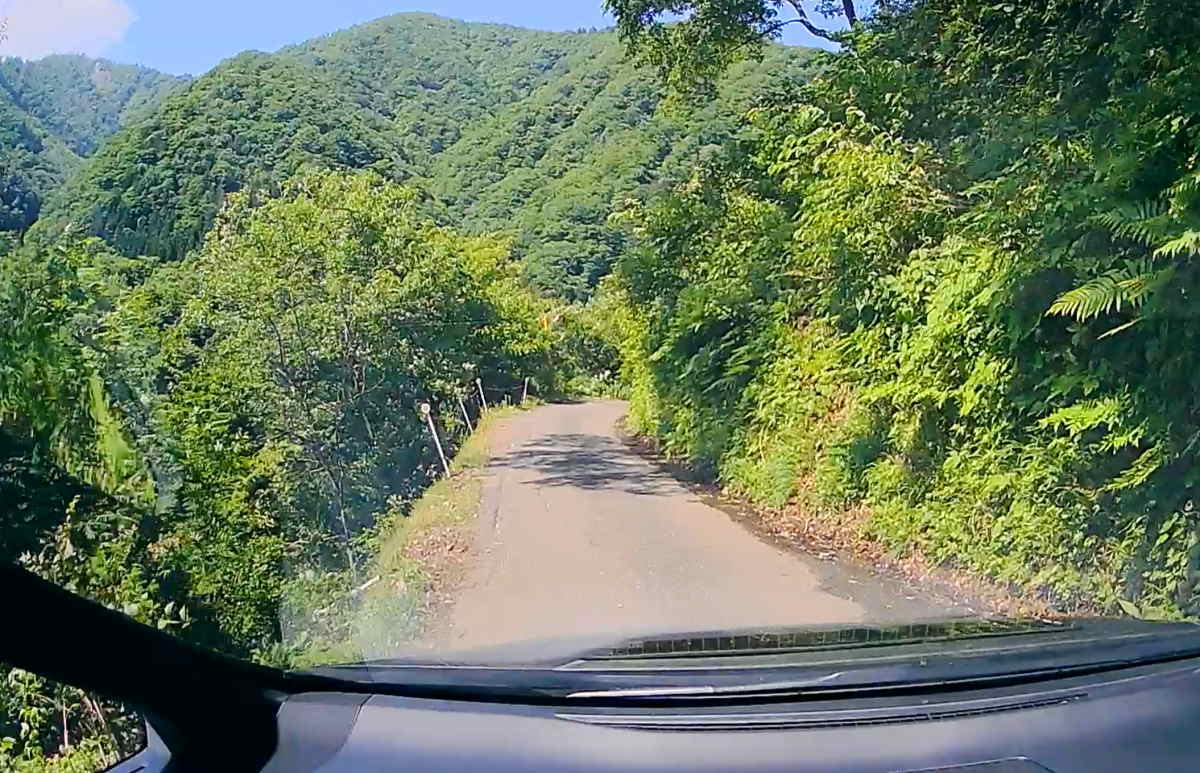

所々、道幅が細くなりセンターラインが無いところもある。ガードレールが無くなり簡易なブロックになっている。

多少の不安を感じるが方向は合っているし、この道を通れば岐阜県に抜けるはずだ。

ナビは相変わらず、分岐のたびに引き返すよう指示してくる。

「えっ!?」

突然、行き止まりになった・・・。

いつのまにか道を間違えたのか?

よく見ると行き止まりではなく、その先に小道が進んでいるではないか。

道路脇には「国道157号線」と表示されているので間違いない。

さっきまで立派な国道だったのに田んぼのあぜ道みたいになった。

これはいったい・・・?

小道はヒョロヒョロと山の方へ向かう。

ナビは相変わらず、次の道で引き返すよう連呼している。

道はさらに細くなり、道路わきの崖から倒木が崩れ落ちている。あの倒木はもう少しでこの道を塞ぎそうだ。

この道で本当に大丈夫なのか気になり、交通情報を確認しようとスマホを出した。

しかし・・・、

「圏外」

すでに電話もネットも繋がらないほどの山奥まで来たようだ。

右側を見ると、国道沿いとは思えない大自然が広がる。

ついに、それまであった崖沿いのブロックも無くなった。

ここで対向車が来たらどうすれば・・・。

当たり前だが、遮るものが何も無いということは踏み外したら落下するということだ。崖下の樹高から考えると、谷底の深さは15メートル以上あるだろう。

落ちたら死ぬと思う。

国道とは思えないほどの急坂で、標高はどんどん上がっていく。整備されていないアスファルトの割れ目からは草が生えている。

この区間は急勾配と急カーブの連続で路面は非常に荒れている。もはや立派な国道の面影は皆無で、日本の道路とは思えないほど酷い。これは何かの間違いではないのか?

さっきまで引き返すよう連呼していたナビは、ついに沈黙した。折り返すための道がこの先に無いのだろう。

突き進むしかない。

手前で「落石注意」の看板を見たが、本当に岩が落ちている。

岩は左の山から落ちて路上で一部が砕けた後に、右側まで転がったようだ。

これの直撃を喰らったら死ぬだろう。

よく見るとガードレールのワイヤーが全部切れているが、あの部分は過去に誰かがぶつかったのか、転落したのか?

まるで魔境に迷い込んだかのようだ。ナビがしつこく引き返すよう忠告していた意味を理解した。

「あっ!!」

向こうから対向車が来た!

私はすれ違える場所まで車を下げた。

すれ違いに苦労したが、この魔境に入ってから初めて人間の姿を見て少しほっとした。

ようやく開けた道路に出た! ここは福井県と岐阜県の県境でちょうど山頂のようだ。岐阜県側に入れば道が広くなるかもしれない。

しかし、期待は裏切られた。道が整備されていたのは山頂付近の100メートルくらいで、その先はさらに酷い道になった。

さっきまで右側が谷だったが、峠を過ぎると谷は左側になった。

山頂付近の日陰にはまだ残雪が見られる。6月に雪が残っていることに今年の豪雪ぶりがうかがい知れる。

現在の気温は18℃で少し寒いくらいだが、標高は1000メートルを超えていると思うので6月上旬としてはこんなものだろう。

岐阜県側に入ってから、このような小川が多くみられる。静かな深い森のように見えるが、森に分け入って撮ったのではなく、単に車の窓から右に手を伸ばして撮ったものだ。

さらに、道路上を川が横断しているではないか・・・。

今度は滝のように道路に流れ落ちている・・・。

岩盤を掘削した隙間を抜ける。

うっそうとした森林の中をひた走る。

すこし開けた場所に集落が現れた。

しかし人の気配は全く無い。

無人になってから何年も経っている廃村のようだ。

ナビをよく見ると、これから通る道がなぜか黒く表示されているではないか。しかし通行止めの×印はないので通ることはできるようだ。

いったい、その区間に何があるのか?

ここまで来たら突き進むしかない。

その区間の入り口には注意を促す電光掲示板が・・・。

今さら言われても困る言葉が並んでいるが、この先はもっと酷いのか?

恐るおそる進むと、右側は垂直の岩肌、左側は深い谷で路肩は脆弱そうだ。谷はどれくらい深いのか分からないが、落ちたら助からないと思う。道幅は乗用車が通れる分だけのギリギリだ。ここの何が怖いのかというと、いつ来るか分からない対向車だ。この区間で鉢合わせしないことを祈る。

この区間には所々に「転落事故現場」の看板が設置されている。どうやらここが、国道157号線において最も難所のようだ。

魔境に入ってからスマホはずっと通信不能なままだ。何かあっても警察や救急車も呼ぶことができないのだ。もし転落して誰も気が付かなければ、行方不明の扱いとなるのではないか。実際にそういう人が谷底に多くいそうで怖い。

「道の駅」とか「地元の蕎麦屋」などと計画していたことが、だいぶ前のように感じる。この道には蕎麦屋どころか人間がいない。

崖に謎の祠(ほこら)がある。よほど危険な場所なのか、この周辺だけガードレールが設置されていることが逆に不気味。

あの祠はもしかして、この道で転落死したドライバーの霊をなぐさめるものか?

もう、どれくらい走ったのだろうか。

「人里が見える・・・。」

ようやく魔境から脱出できたようだ。

いったい、あの道は何だったのか?

帰宅後に国道157号線について調べたところ、すでにネットでは日本屈指の「酷道」として有名になっており、ユーチューバーが面白がって撮影にくるそうだ。おまけに一年の半分は積雪で通行止めとなっているということなので、この道がなくても特に生活に支障はないのではないか。それなら何のためにこんな酷い道が現在に至るまで保存されているのか疑問だ。

しかも魔境に入る前は普通の国道であり、その先が危険な道であることを示す警告看板は一つも無かった(見落としたかも)。免許取りたての若者がこんな魔境に迷い込んだら泣いてしまうだろう。

しかし今、この何とも言えない達成感はなんだろう? まるで登山を終えたときのような感覚だ。車に乗ったまま雄大な自然を感じたり、山の厳しさを味わえる道路は他にあるだろうか。

更新履歴

2025年8月10日 公開

- 2026年2月15日

- 2026年1月25日

- 2026年1月18日

- 2025年12月31日

- 2025年12月14日

- 2025年11月30日

- 2025年11月24日

- 2025年11月16日

- 2025年11月3日

- 2025年10月29日

- 2025年8月24日

- 2025年8月10日

- 2025年7月27日

- 2025年5月25日

- 2025年5月18日

- 2025年5月11日

- 2025年5月4日

- 2025年4月13日

- 2025年3月30日

- 2025年2月23日

- 2025年1月26日

- 2025年1月19日

- 2024年12月21日

- 2024年12月15日

- 2024年12月01日

- 2024年11月24日

- 2024年10月20日

- 2024年9月29日

- 2024年9月16日

- 2024年9月1日

- 2024年8月12日

- 2024年7月28日

- 2024年7月21日

- 2024年7月6日

- 2024年6月23日

- 2024年5月26日

- 2024年5月19日

- 2024年5月6日

- 2024年4月29日

- 2024年4月14日

- 2024年3月24日

- 2024年3月10日

- 2024年3月3日

- 2024年2月12日

- 2024年1月21日

- 2024年1月8日

- 2023年12月31日

- 2023年12月10日

- 2023年11月19日

- 2023年11月12日

- 2023年10月29日

- 2023年10月15日

- 2023年10月1日

- 2023年9月3日

- 2023年8月27日

- 2023年8月20日

- 2023年8月13日

- 2023年7月30日

- 2023年7月16日

- 2023年7月2日

- 2023年6月25日

- 2023年6月11日

- 2023年5月28日

- 2023年5月14日

- 2023年4月30日

- 2023年4月16日

- 2023年4月9日

- 2023年3月26日

- 2023年3月5日

- 2023年2月19日

- 2023年2月12日

- 2023年2月5日

- 2023年1月22日

- 2023年1月15日

- 2023年1月8日

- 2022年12月24日

- 2022年12月4日

- 2022年11月20日

- 2022年10月29日

- 2022年10月23日

- 2022年10月9日

- 2022年9月25日

- 2022年9月11日

- 2022年8月29日

- 2022年8月14日

- 2022年7月31日

- 2022年7月17日

- 2022年7月10日

- 2022年7月3日

- 2022年6月19日

- 2022年6月12日

- 2022年6月5日

- 2022年5月29日

- 2022年5月12日

- 2022年5月5日

- 2022年4月17日

- 2022年4月3日

- 2022年3月21日

- 2022年3月6日

- 2022年2月13日

- 2022年1月30日

- 2022年1月16日

- 2022年1月9日

- 2021年12月26日

- 2021年12月19日

- 2021年11月28日

- 2021年11月21日

- 2021年11月6日

- 2021年10月24日

- 2021年10月10日

- 2021年9月26日

- 2021年9月19日

- 2021年9月11日

- 2021年9月5日

- 2021年8月22日

- 2021年8月1日

- 2021年7月18日

- 2021年7月11日

- 2021年7月4日

- 2021年6月13日

- 2021年6月6日

- 2021年5月30日

- 2021年5月23日

- 2021年4月25日

- 2021年4月11日

- 2021年3月28日

- 2021年3月2日

- 2021年2月21日

- 2021年1月31日

- 2021年1月24日

- 2021年1月17日

- 2021年1月1日

- 2020年12月20日

- 2020年11月29日

- 2020年11月15日

- 2020年11月1日

- 2020年10月17日

- 2020年9月19日

- 2020年9月13日

- 2020年9月6日

- 2020年8月25日

- 2020年8月16日

- 2020年8月9日

- 2020年7月26日

- 2020年7月19日

- 2020年7月12日

- 2020年6月27日

- 2020年6月7日

- 2020年5月24日

- 2020年5月16日

- 2020年5月2日

- 2020年4月26日

- 2020年4月20日

- 2020年4月13日

- 2020年3月30日

- 2020年3月23日

- 2020年3月15日

- 2020年3月8日

- 2020年2月23日

- 2020年2月2日

- 2020年1月26日

- 2020年1月19日

- 2020年1月3日

- 2019年12月29日

- 2019年12月23日

- 2019年12月22日

- 2019年12月15日

- 2019年12月14日

- 2019年11月24日

- 2019年11月17日

- 2019年11月16日

- 2019年11月9日

- 2019年10月26日

- 2019年10月19日

- 2019年10月6日

- 2019年9月29日

- 2019年9月22日

- 2019年9月8日

- 2019年9月3日

- 2019年8月25日

- 2019年8月18日

- 2019年8月12日

- 2019年8月4日

- 2019年7月28日

- 2019年7月20日

- 2019年7月14日

- 2019年6月30日

- 2019年6月23日

- 2019年6月17日

- 2019年6月9日

- 2019年5月26日

- 2019年5月13日

- 2019年5月4日

- 2019年4月29日

- 2019年4月14日

- 2019年4月6日

- 2019年3月31日

- 2019年3月16日

- 2019年3月10日

- 2019年3月3日

- 2019年3月2日

- 2019年2月10日

- 2019年2月9日

- 2019年1月13日

- 2019年1月1日

- 2018年12月30日

- 2018年12月23日

- 2018年12月16日

- 2018年12月9日

- 2018年12月2日

- 2018年11月26日

- 2018年11月18日

- 2018年10月28日

- 2018年10月21日

- 2018年10月14日

- 2018年10月7日

- 2018年9月30日

- 2018年9月24日

- 2018年9月16日

- 2018年8月19日

- 2018年8月11日

- 2018年7月22日

- 2018年7月15日

- 2018年7月14日

- 2018年7月8日

- 2018年7月1日

- 2018年6月24日

- 2018年6月3日

- 2018年5月27日

- 2018年5月22日

- 2018年5月13日

- 2018年5月10日

- 2018年4月28日

- 2018年4月22日

- 2018年4月8日

- 2018年4月3日

- 2018年3月25日

- 2018年3月17日

- 2018年3月11日

- 2018年3月4日

- 2018年2月18日

- 2018年2月3日

- 2018年1月28日

- 2018年1月13日

- 2017年12月31日

- 2017年12月24日

- 2017年12月17日

- 2017年12月10日

- 2017年12月3日

- 2017年11月19日

- 2017年10月30日

- 2017年10月22日

- 2017年10月15日

- 2017年10月3日

- 2017年9月24日

- 2017年9月6日

- 2017年8月6日

- 2017年7月29日

- 2017年7月17日

- 2017年7月16日

- 2017年7月9日

- 2017年7月2日

- 2017年6月25日

- 2017年6月17日

- 2017年6月11日

- 2017年6月5日

- 2017年5月28日

- 2017年5月21日

- 2017年5月13日

- 2017年5月6日

- 2017年4月30日

- 2017年4月23日

- 2017年4月15日

- 2017年4月9日

- 2017年3月26日

- 2017年3月12日

- 2017年3月5日

- 2017年2月18日

- 2017年2月11日

- 2017年2月5日

- 2017年1月29日

- 2017年1月22日

- 2017年1月15日

- 2017年1月3日